□ 本报记者 王志凌 通讯员 李郁 林耀琳 图/文

炎炎盛夏,在福安的街头巷陌时常能见到老人们摇着一柄油扇,遮挡烈日,摇一股凉风。

福安油扇从明清时代一直延续至今,大约已有数百年的历史。城北街道的官埔村是油扇唯一产地,手工制扇技艺世代承传。

从小生活在官埔村弄堂里的林少殊,是官埔油扇制作技艺第三代传人。这几年随着非遗文化带来热潮,他家的官埔油扇在电商平台十分畅销,因为是纯手工的传统工艺,还吸引了来自日本和美国的订单。

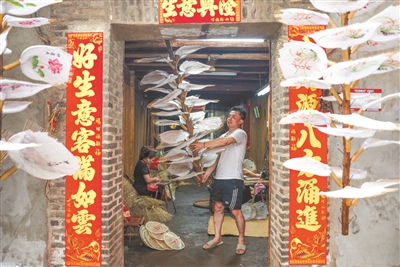

官埔油扇制作大小工序有30多道,大致可分为取料、做扇骨、裱褙、画扇画、上油晾干等五道工序。男匠操取料、做扇骨等粗活,女匠则谋裱褙、画扇面等细活,分工明确、环环相扣,堪称福安传统手工产品一绝。

在电风扇没有普及之前,油扇是福安民众爱不释手的消夏必备用品,既可扇风遮阳,还能驱蚊逐蝇,备受市井百姓青睐。“油扇的传统设计有着很好的人体工学的原理。”林少殊说,“扇柄上方的扇面用毛竹做成三十度弯曲的扇弧,风力比普通纸扇大二到三倍。”

曾经,官埔油扇是迎亲娶媳之时不可或缺的礼品,就如同今日的鲜花一般。大、中不同规格的油扇,寓意着亲家老小数代同堂团团圆圆、和和美美。每逢端午,新婚夫妇传统“送节”,官埔油扇也必不可少。男方备好大黄鱼等礼物,装入红布袋、红礼担,挑着送往女方家。而女方回礼,则装入孩童过节的新衣和油扇等,寄托着娘家人对女儿的美好祝福。

端午赛龙舟时,舵手们也不忘用画面艳丽的油扇装点自己的船只。水面上,每一艘搏浪飞舟上都有一道油扇搭建的亮丽风景。岸边,赶来观看赛龙舟的人们,手里少不了一把油扇遮阳。远处看去,人群中,花团锦簇的油扇高低起落,十分炫目。

2022年,“福安官埔油扇制作技艺”被列入第七批省级非物质文化遗产代表性项目名录。林少殊和其他油扇艺人一道将福文化、动物、花鸟鱼虫等题材引入创作,同时针对客户的要求进行定制化服务。“现在的油扇不仅是夏季散热的工具,越来越多的定制产品让它成为一种礼仪和文化的符号。”林少殊经历过油扇销售的谷底,也迎来了非遗文化热潮的到来,“抓住时机,通过展示我们技艺的精致,让清风徐来的美好感受能传续下去。”